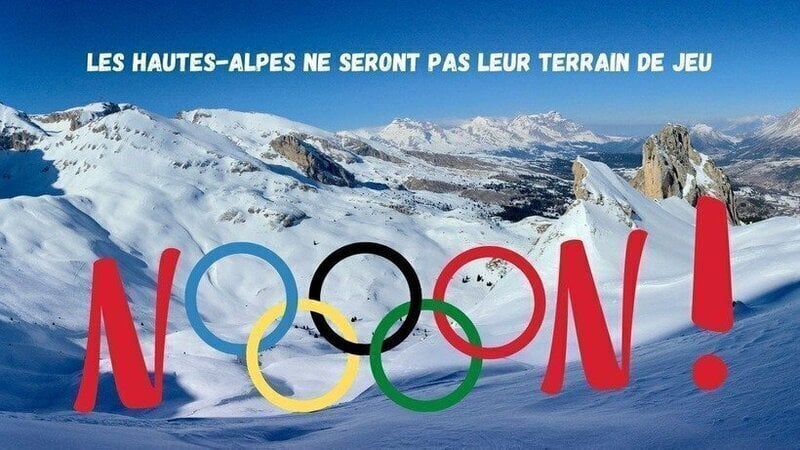

REN s’associe à la Tribune Alpine contre la candidature des Alpes aux J.O.P. 2030 et appele à signer la pétition.

REN s’associe à la Tribune Alpine contre la candidature des Alpes aux J.O.P. 2030 et appele à signer la pétition.

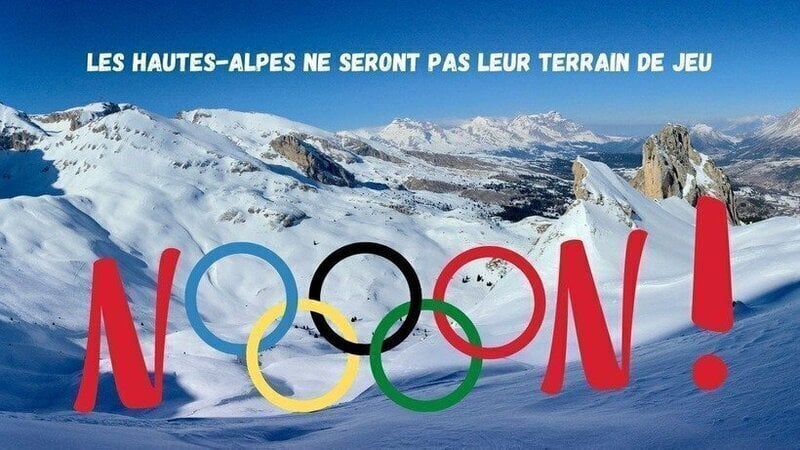

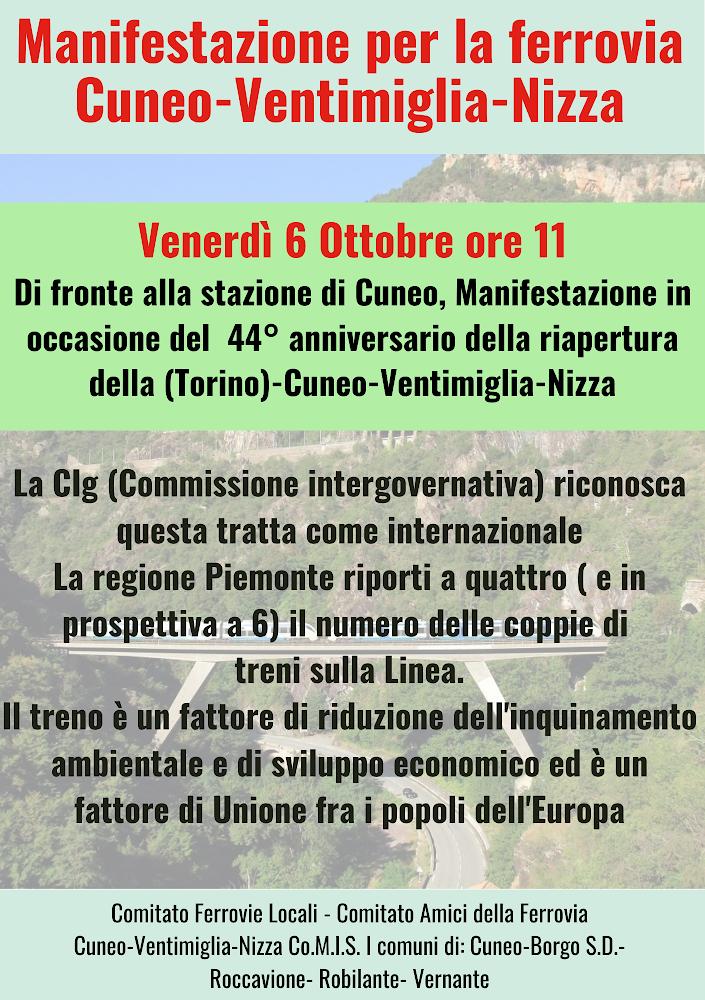

REN était représentée le vendredi 6 Octobre 2023 à 11h00 pour le 44 ème anniversaire de la réouverture de la ligne Limone-Vintimille.

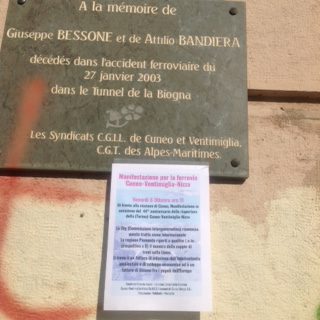

Peu de monde à la gare de St Dalmas, mais des affiches de la manifestations de Cuneo, pour rappeler que le manque d’équipement peut avoir de graves conséquences en matière de sécurité.

L’arrivée du train des merveilles à 11h13 venant de Nice: 6 randonneurs en sortent et une personne y monte! Et le magnifique bâtiment de la gare frontière de Saint Dalmas, datant de 1928, que SNCF laisse pourrir…. comme quoi avoir une filiale “Gares et connexions” est tout sauf une incapacité totale à préserver un patrimoine.

Pour la mise en place d’une navette ferroviaire

En 1987 et en 1992, parce que la route du col de Tende était impraticable, les services ferroviaires de l’époque ont déployé les moyens techniques permettant de faire circuler des navettes ferroviaires pour le transport des véhicules légers entre Tende et Limone. La voie et les quais de chargements sont toujours là, ne manque que la volonté de faire.

Nous demandons que les trois trains de voyageurs proposés chaque jour par Trenitalia entre Cuneo et Ventimiglia soient complétés par des allers-retours de navettes « auto-train » entre Tende et Limone. En plus de rendre un service considérable aux entreprises locales, elles ajouteraient un atout majeur au potentiel de la ligne.

Pour une ligne Nice-Vintimille-Cuneo internationale

Nous demandons, en plus des navettes, que les trains roulent à nouveau à 80 km/h, que les systèmes de sécurité soient installés pour que les TER aillent à nouveau jusqu’à Limone, que soit rétabli le Nice- Turin pour voyageurs avec des trains de nuit et marchandises, que les trajets journaliers reviennent aux cadences d’avant 2013, soit au moins 24 trajets quotidiens, que la ligne soit à nouveau électrifiée.

Pour faire de la Roya un territoire en transition écologique

Nous demandons que le tunnel routier du col de Tende ne soit pas doublé et que la galerie historique devienne une galerie de sécurité sans être réalésée. C’est en reportant les financements sur la ligne ferroviaire pour lui rendre toutes ses capacités, que la vallée pourra échapper à la désertification et passer le cap de la transition énergétique.

Plus que jamais,

le train est la solution pour la Roya.

Version Téléchargeable

Note: Une lettre ouverte avait déjà été adressée dans ce sens en 2021 au Président de la République française et au Président du Conseil italien : https://ren.roya.org/?p=975

REN participe à la tenue du Forum européen du 28 septembre 2023 organisé par le réseau #enTrain sur le thème : Le Train Par Delà Les Frontières.

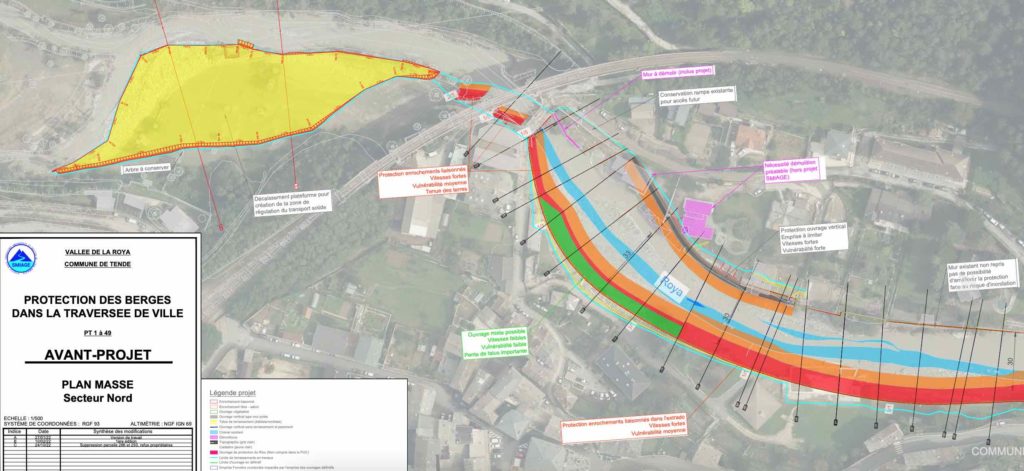

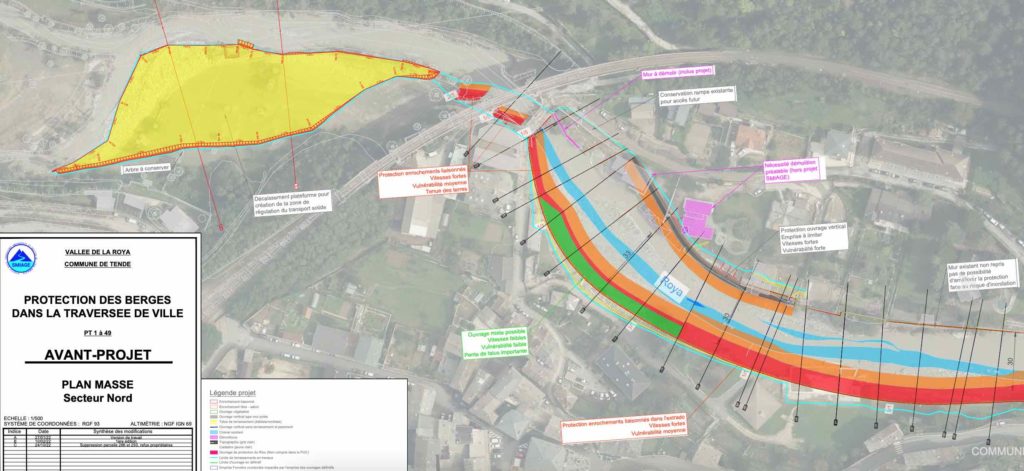

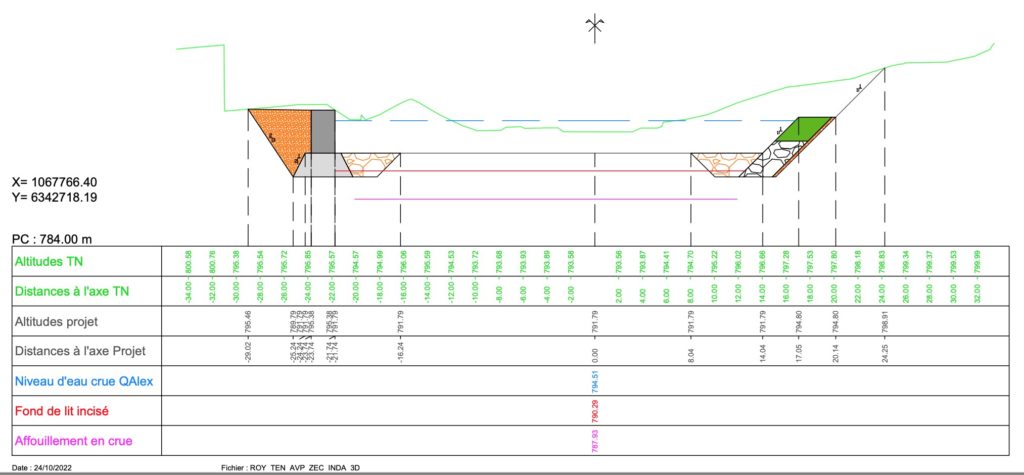

Voilà, les travaux dans le lit de la Roya ont commencé à Tende.

Un arrêté d’Urgence Civile, publié le 21 septembre 2022 permet à la CARF et au SMIAGE de procéder à la “consolidation” des berges dans la traversée de la commune de Tende en leur évitant l’étude d’impact et l’évaluation environnementale prévues dans le code de l’environnement. Nos protestations à l’occasion de l’ouverture de la consultation du public par voie électronique n’y ont rien changé: notre contribution est estimée “hors cadre”.

Un arrêté préfectoral d’autorisation des travaux résume succinctement le contenu du dossier qui avait été mis en ligne pour la consultation.

On notera l’extraction de 55 000 m3 de sédiments, ce qui se paiera un jour ou l’autre par le phénomène d’érosion régressive. Le choix du béton, sous forme d’ enrochements liaisonnés, murs, sabots et pavages, procure une illusion de protection contre laquelle le document de retour d’expérience RETEX met en garde. Le prix de cette illusion : des millions d’euros et la destruction de la vie de la rivière sur au moins 4 km.

Trois documents à consulter:

– La contribution de REN à la consultation

REN_CosultationVoieElectronique– Le lien vers la synthèse de la consultation du public par voie électronique sur le site de la DDTM : https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Participation-du-public-par-voie-electronique/Travaux-de-reconstruction-des-berges-de-la-Roya-a-Tende ( tout en bas de la page)

– L’arrêté d’autorisation :

20230612_AP_autorisation-PUC_traversee-TendeAvertissement

Le présent document est soumis à un droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit à caractère original, à caractère évolutif donc inachevé, en application des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la propriété intellectuelle. Le titulaire du droit est l’association REN, qui a décidé par délibération de son conseil d’administration de le soumettre à licence libre obligatoire. L’oeuvre a donné lieu à enregistrement par « enveloppe Soleau » quant à sa date d’achèvement.

La reproduction de tout ou partie de ce document est donc libre, sous réserve qu’elle ne soit pas à titre onéreux. L’absence de respect de cette règle d’usage édictée souverainement par l’association pourra donner lieu à poursuites judiciaires, y compris dans le cas d’un plagiat aboutissant à une œuvre insuffisamment distincte de l’oeuvre originale.

Le droit moral de l’auteur, à caractère extrapatrimonial, demeure réservé.

Par ailleurs, ce guide a un simple but d’information sur une question complexe dans le contexte du changement climatique. Il n’est pas constitutif de « conseils juridiques », qui ne peuvent émaner que de juristes qualifiés (notamment les avocats) se penchant sur un cas particulier. La responsabilité de l”association REN ou d’autres reproduisant librement ce guide ne saurait être engagée pour les préjudices subis du fait d’un usage erroné de ce document considéré sous cet angle.

Date de mise à jour : 20 septembre 2023.

Introduction

Le présent document vise à apporter une information juridique accessible à la population de la vallée de la Roya qui se pose des questions sur l’accès à la ressource en eau, dans le contexte d’une sécheresse estivale qui a frappé le haut pays des Alpes-Maritimes, traditionnellement qualifié de « château d’eau » pour le littoral surpeuplé. Dans le contexte du changement climatique, ce château connait manifestement des brèches importantes en termes de disponibilité de la ressource, alors même que l’eau en excédent météorique a dévasté notamment les vallées de la Roya et de la Vésubie il y a deux ans.

Les médias abordent de plus en plus des questions d’adaptation des citoyens à cette situation nouvelle, où la ressource en eau est comptée : récupération des eaux pluviales, réutilisation des effluents de l’assainissement non collectif, modification des techniques d’irrigation et d’arrosage…

Mais nous évoluons dans un état de droit, qui est la « règle du jeu » pour tout le monde, et l’on constate que les contraintes administratives sur la gestion de l’eau sont mal connues et mal comprises. Il s’agit ici d’expliciter ces contraintes, sans les magnifier ni les décrier. Toutefois, lorsque des irrégularités de la part de la puissance publique sont décelables, ou tout au moins susceptibles d’être alléguées, cela sera signalé.

Le droit est une discipline d’accès difficile, avec un langage et des concepts spécifiques, et il suscite fréquemment des interprétations erronées et même des légendes qui ont la vie dure. C’est pourquoi il a été décidé de se limiter à dix questions, auxquelles il est d’abord répondu de façon sommaire et compréhensible par toutes et tous (Partie I), pour approfondir ensuite ces questions sur le plan juridique pour les plus motivé-e-s (Partie II). Il est rappelé que ce document, purement éducatif, ne constitue pas une assistance juridique quelconque à qui que ce soit.

Lecture en ligne du document complet

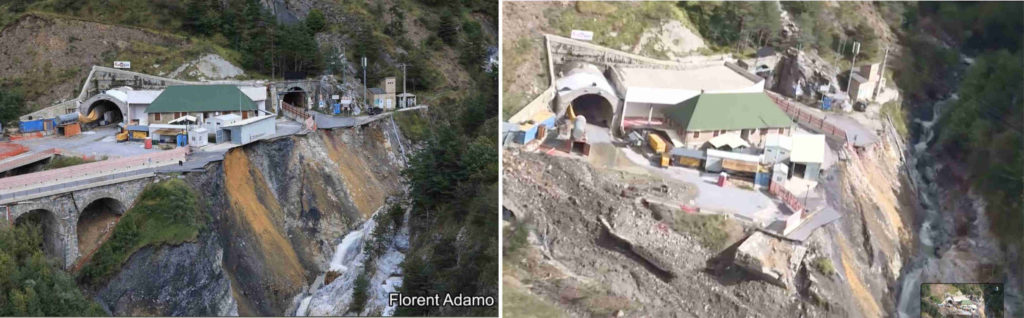

En 2021, la DREAL a commandé au CEREMA une étude de faisabilité du rétablissement des accès au tunnel. Nous venons de prendre connaissance de la version italienne de cette étude. Elle est publiée sur le site de La Guida.

Analyse

Le chapitre 2.2.4 « Destruction des accès au tunnel » analyse les phénomènes observés lors de la tempête du 2 octobre 2020. A partir du chapitre 2.2.4.4, elle décrit avec précision les effets du comblement du vallon de La Cà pour les besoins du chantier.

On peut y lire que: un remblai permettant de faire passer des véhicules et d’agrandir la plate-forme a progressivement été édifié dans la vallon au niveau des tabliers des deux viaducs. Le 3 octobre 2020, les 25 000 m3 de lave torrentielle parvenus au niveau du remblai l’ont submergé et déplacé, ce qui a exercé une poussée latérale sur le tablier du nouveau viaduc provocant sa rupture, elle même à l’origine de la rupture du tablier de l’ancien viaduc.

Le lit du vallon sous les deux ponts n’a pas été altéré, ni comblé, ce qui confirme que la lave torrentielle a exercé sa pression sur la partie haute des ponts, comme décrit dans ces extraits du rapport : « Un point intéressant à noter est la rupture du tablier de la structure récente. En effet, celui-ci a tourné autour à un axe vertical sans s’effondrer en aval. Ceci témoigne d’une force horizontale significative au niveau du pont et d’une cinématique de “transport ” du tablier pour le faire tourner autour de cet axe. Ce n’est donc pas la destruction des jetées qui a conduit à la destruction du viaduc, mais un effort latéral. La figure 41 montre la forme de destruction cette structure. »

«Un autre point important à noter est que La Cà n’a pas creusé son lit au niveau des viaducs ; ceci suggère l’absence d’érosion dans les fondations. Dans ce secteur La Cà a déposé beaucoup de matériaux, mais son lit majeur est resté au même niveau altimétrique. En effet, les trois seuils préexistants n’ont pas été détruits lors de l’événement d’octobre 2020, ni les murs placés sous les épaules des deux viaducs. Les illustrations suivantes montrent ces éléments. Ceci est visible dans la figure 42 et figure 43.»

«Il s’agit donc en effet de deux phénomènes distincts qui ont conduit à la destruction des deux viaducs; d’abord un glissement de terrain suivi d’une lave torrentielle puis la rupture par glissement de terrain et érosion de la plate-forme intubée.»

Conclusion

Il apparaît clairement que les prescriptions établies au titre de la loi sur l’eau dans la DUP de 2007 n’ont pas été respectées, ni pour la construction du nouveau viaduc, comme nous l’avions dénoncé en 2017, ni pour les élargissements successifs de la plate-forme du chantier. Et que cela a eu pour conséquences la destruction successive du viaduc neuf et de l’ancien.

Traduction et images

LG_Viaduc2023AnnexesChers adhérents et sympathisants,

Commençons par une bonne nouvelle : le stand de REN à la fête de la Brebis brigasque a remporté un beau succès avec 41 nouvelles adhésions. De plus, beaucoup d’entre vous en ont profité pour réadhérer. Nous avons ainsi dépassé le nombre d’adhérents nécessaire pour conserver l’agrément et l’habilitation pour la défense de l’environnement. Une très belle fête et une agréable journée avec beaucoup d’échanges. Merci aux organisateurs !

Une moins bonne nouvelle est celle du rejet par le Tribunal administratif de Nice de notre requête pour l’annulation des travaux du circuit de loisirs motorisés du Rio Secco. Voici des explications, avec un appel à dons, ainsi que la situation des autres actions en cours.

Biodiversité

– Motocross du Rio Secco à La Brigue

L’expert mandaté par le Tribunal administratif à la suite de notre premier recours a rendu son rapport le 12 août. Il y décrit un début d’aménagement du terrain en l’absence de tout cadre légal. Le rapport est ici

Malgré cela, le juge des référés rejette la demande d’annulation du projet argumentée dans notre second recours. Dans l’ordonnance, il observe que la municipalité ne reconnaît pas l’existence d’un défrichement et il estime que la condition d’urgence n’est pas remplie vu que les travaux ont cessé. L’ordonnance est ici

Si le rapport de l’expert laissait entrevoir le bien fondé de notre demande d’arrêt des travaux, la décision contraire du juge est une déception. Mais nous ne pouvons pas en rester là. La conservation de la biodiversité du Rio Secco est une priorité. Un terrain de motocross est incompatible avec la présence des espèces qui y ont trouvé refuge, zone naturelle et réserve de biodiversité dans la Trame verte et bleue. La décision a été prise d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Nous lançons donc un appel de fonds pour, d’une part aider au paiement de la facture de l’expert (dont le montant de 4754 € est entièrement à la charge de REN), d’autre part financer la poursuite des recours.

Les dons sont défiscalisables. Ils peuvent nous parvenir par chèque au siège de l’association, ou bien par le site Helloasso:

https://www.helloasso.com/associations/association-roya-expansion-nature-ren/collectes/atteinte-a-la-biodiversite-dans-la-rio-secco-a-la-brigue

– CDAP: aires protégées

Après notre intervention à la Commission départementale des aires protégées (CDAP), où nous demandions l’annulation du projet de prolongation de la piste de Caramagne, il est apparu utile de faire un signalement au Procureur de la République et de l’accompagner par un communiqué de presse.

Le communiqué est en document joint. L’article de Nice-Matin du 27 septembre 2022 qui reprend le communiqué de presse est reproduit ci-dessous.

Eau

– Les berges

Il n’y aura ni étude d’impact ni évaluation environnementale: l’arrêté d’urgence civile du préfet des Alpes-Maritimes paru le 21 septembre 2022 donne le feu vert au bétonnage des berges de la Roya dans la traversée de Tende. La CARF a accepté de communiquer les dossiers déposés par le SMIAGE. Ils sont ici: https://drive.google.com/drive/folders/1MM4S6ZHH4vyg97dMWs10tw0aFI30wyI8?usp=sharing

Les travaux prévus sont considérables: beaucoup de béton et beaucoup d’argent pour protéger des biens d’une nouvelle crue semblable à celle du 2 octobre 2020.

Lors d’une rencontre avec le service GEMAPI de la CARF, le 7 novembre, nous avons soutenu la nécessité de mener l’évaluation environnementale et de ne pas s’en remettre uniquement aux études réalisées par les services du SMIAGE.

Nous avons aussi relevé des incohérences:

– des maisons sont rasées à certains endroits alors qu’à d’autres elles sont protégées par des digues; dans tous les cas il s’agit de constructions situées dans le lit majeur, certaines dans la zone d’écoulement des eaux de la crue du 2 octobre.

– la largeur et la profondeur des consolidations constitueront un obstacle au retour de la vie sur les berges. On rappelle que selon le SDAGE : “Les ripisylves, et plus généralement les espaces terrestres en lien direct ou indirect avec les milieux aquatiques, constituent également des facteurs importants de continuité pour bon nombre d’insectes aquatiques“,

– une absence de justification des choix techniques; selon le RETEX (p 231) : “Il appartient en effet au(x) maître(s) d’ouvrage de réaliser ou de commander avant d’engager les travaux toutes les études nécessaires (topographiques, hydrauliques, géotechniques, structures, mission de MOE …) à la définition précise des ouvrages et travaux à réaliser.”(p 228) : « Outre le caractère incertain du régime hydroclimatique futur, un autre facteur susceptible d’avoir une grande influence sur la trajectoire morphologique de cette rivière, ce sont les aménagements et travaux post-crue, dont l’ampleur est déjà très importante et qui auront nécessairement un impact sur la morphodynamique et le transport solide. Compte tenu de l’ampleur des moyens déployés pour la reconstruction de la vallée, ce facteur peut devenir prépondérant devant la dynamique naturelle tant que les crues restent de magnitudes limitées. En cas de crue forte (il est difficile de prédire à partir de quelle valeur), les dynamiques décrites plus haut redeviendront probablement prépondérantes et l’effet de nombreux travaux pourrait être balayé en quelques heures. »

Mais tout est déjà verrouillé. Peut être aurons nous droit à une “Consultation dématérialisée” dans le cadre de “l’Autorisation environnementale”. Autorisation que le préfet ne va pas manquer de s’accorder, puisque la consultation, si elle a lieu, n’aura pas de commissaire enquêteur. Les explications et les dossiers sont sur notre site : https://ren.roya.org/?p=1283

– La ressource en eau pour l’agriculture : la Levenza

Dans le dernier bulletin nous avons détaillé les actions relevées lors de la Commission consultative départementale du Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) du SDAGE (les dossiers et explications sont Ici). Il s’agit de définir les actions permettant d’obtenir le bon état de fonctionnement des cours d’eau dans chaque bassin versant des Alpes-Maritimes. Une des mesures concerne la Levenza. Elle est intitulée:

“Mettre en place un dispositif d’économie d’eau d’eau dans le domaine de l’agriculturedans le bassin de la Levenza”, avec comme action : “Réduire de 10 % la consommation des plus gros consommateurs”. Dans le descriptif de l’action il est fait mention d’une étude en cours menée par le SMIAGE et la Chambre d’agriculture 06.

Nous avons obtenu le rapport par l’intermédiaire de France nature Environnement:Il est ici: https://drive.google.com/file/d/1D1TFBjcs7DewAA21jJLRInjDf-0qyikF/view?usp=share_link

A la lecture, il est clair que les agriculteurs de La Brigue n’ont pas été consultés (une seule personne interrogée pour toute la Roya) et que le rapport se contente de reprendre les données d’une enquête de 2019, non documentée. Nous avons fait remonter l’information à des agriculteurs de La Brigue et à la Confédération paysanne. Si la réduction de 10% est effectivement l’objectif du SMIAGE, cela ne peut pas être fait sans que la question de la ressource en eau soit analysée et discutée avec les principaux intéressés. Le SMIAGE se moque du monde! Et les responsables de la DDMT n’y voient que du feu. Quant à la CARF, qui a délégué beaucoup de ses prérogatives au SMIAGE, on se demande quels intérêts elle défend.

Déplacements

Rail vs. Route

Le message est toujours le même, répété sans discontinuer depuis 15 ans, sur tous les tons sur tous les médias possibles : « Financer la ligne ferroviaire en priorité ; pas de doublement du tunnel routier au col de Tende et transfert des sommes épargnées sur le rail ».

– REN a rejoint un collectif où notre message trouve un écho particulier :

La Déroute des Routes, composée de 55 collectifs en France, demande un moratoire sur tous les projets routiers destructeurs en cours. Cette requête a été présentée à un groupe de parlementaires.

Lien Facebook: https://www.facebook.com/laderoutedesroutes

– REN a participé au Forum du réseau #enTrain qui rassemble les associations et collectifs de défense des petites lignes avec l’objectif de se faire entendre par le gouvernement.Une pétition en ligne : https://agir.greenvoice.fr/petitions/madame-la-premiere-ministre-sauvez-les-3-milliards-pour-le-train

Lien sur la page du réseau : http://reseauentrain.com/

Nous ne sommes pas seuls !

Prochain rendez-vous pour l’assemblée générale de REN en Janvier ou Février 2023.

Le CA de REN

Un parcours de moto-cross est en cours de création sur la commune de la Brigue. L’association REN conteste ce choix et a entrepris des actions pour s’y opposer parce qu’il porte atteinte à la biodiversité.

Mise à jour au 15 février 2024

La plainte de REN auprès du Procureur de la République de Nice contre la commune de La Brigue, qui avait été formulée en mars 2023 pour défrichement illicite du domaine privé communal au lieudit “Rio Secco”, avec constitution de partie civile

en raison du préjudice financier subi suite aux recours, n’avait toujours pas eu de suite en fin d’année. Pour ne pas lâcher l’affaire et récupérer une partie des frais engagés par REN, une démarche supplémentaire sous la forme d’une citation directe du maire de la commune de la Brigue était en cours auprès du Procureur de la République de avec ministère d’un avocat.

Mais un coup de théâtre est survenu le 25 janvier 2024 sous forme d’un courrier du Service régional de la forêt et du bois (Direction Régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt – DRAAF). Dans ce courrier adressé à REN à la demande du Procureur de la République, la DRAAF nous annonce que, à la suite de notre signalement à la DDTM 06 en 2022 d’une infraction au défrichement sans autorisation, le service en charge des forêts de la DDTM06 avait de son côté émis un procès-verbal de constatation de l’infraction en janvier 2023.

A la suite de ce constat, il y a eu une transaction pénale entre la commune de La Brigue et la DRAAF. Mais le courrier indique que “Dans la mesure où aucun élément factuel ne permettait de confirmer le lien entre cette nouvelle piste (en remplacement de l’ancienne endommagée et détruite par la tempête Alex) et une quelconque utilisation dans le cadre du projet de création d’un terrain de sports motorisés, il a été décidé, avec l’accord de Monsieur le Procureur de la République , de ne retenir , pour la transaction, que l’absence d’autorisation administrative pour ce défrichement.“

Il y a bien eu infraction suivie d’une sanction, mais nous avons été tenus à l’écart et nous souhaitons démentir qu’il n’y ait aucun élément factuel permettant de relier la piste irrégulière à la préparation du terrain de motocross. Le lien est établi clairement par le rapport de l’expert sur les emplacements des souches des pins coupés (Expert mandaté à notre demande par le Tribunal Administratif à l’été 2022). Un recours en indemnisation à l’encontre de la commune de la Brigue devant la Tribunal administratif de Nice vient d’être décidé par le conseil d’administration de REN.

Mise à jour au 4 avril 2023

Par décision du 13 mars 2023, le conseil d’administration de l’association a décidé de porter plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République de Nice contre la commune de la Brigue, pour défrichement illicite du domaine privé communal au lieudit “Rio Secco”, avec constitution de partie civile. Le maire de la Brigue a été informé de cette plainte, qui ne le vise pas à titre personnel.

Historique des démarches

La première démarche a consisté à alerter la préfecture, l’Office Français de la Biodiversité et la DREAL 06. Dans un deuxième temps, REN a relayé la pétition d’un collectif d’habitants: https://www.change.org/p/terrain-de-moto-cross-en-zone-naturelle.

Après avoir recherché des éléments d’information sur place, dans le PLU, auprès de la mairie de La Brigue et dans les inventaires de biodiversité, l’association a déposé des recours devant le Tribunal administratif de Nice en application du code de justice administrative (CJA)

1) Demande de « référé-constat » (CJA, art. R 531-1), enregistrée le 9 juin 2022, tendant à la désignation d’un expert mandaté par le Tribunal pour constater sur place les atteintes à l’environnement naturel du domaine privé communal et les porter à la connaissance du Tribunal.

2) Demande de « référé-mesure utile » (CJA, art. L 521-3), enregistrée le 14 juin 2022, demandant en urgence la cessation des travaux menés par l’association « Riders du Rio » ou tous autres, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un hypothétique permis d’aménager légal et valide, obligatoire pour toute création de terrain de sport.

3) En réponse à notre première demande, le Tribunal a mandaté un expert qui s’est rendu sur les lieux le 1 juillet, puis le 15 juillet. Des représentants de la mairie et de REN étaient présents lors des deux constats. L’expert a remis son rapport au Tribunal le 12 août. On y trouve une description détaillée des travaux déjà effectués sur la zone du projet de terrain de motocross. Le montant de l’expertise est de 4754 €. Le rapport est ici

4) L’ordonnance rendue par le juge des référés rejette la demande d’injonction de REN. Il observe que la municipalité nie l’existence d’un défrichement et il estime que la condition d’urgence n’est pas remplie vu que les travaux ont cessé. L’ordonnance est ici

Si le rapport de l’expert laissait entrevoir le bien fondé de notre demande d’arrêt des travaux, la décision contraire du juge du Tribunal administratif ne nous a pas découragés. Nous avons porté la demande en Conseil d’Etat qui a statué sur une non recevabilité.

La justice administrative, sollicitée pour obtenir la cessation de procédures illégales et notamment l’arrêt des travaux, a retenu que ces travaux étaient déjà arrêtés. Mais ce n’est pas une garantie qu’ils ne reprennent pas! Nous n’avons pas épuisé tous les recours possibles pour cet enjeu primordial que représente la conservation de la biodiversité du Rio secco.

Appel de fonds

Un appel de fonds a été lancé pour, d’une part aider au paiement de la facture de l’expert, d’autre part financer la poursuite de la démarche judiciaire. Les dons sont défiscalisables. Ils peuvent nous parvenir par chèque au siège de l’association, ou bien par le site Helloasso.

Le lien vers notre collecte : https://www.helloasso.com/associations/association-roya-expansion-nature-ren/collectes/atteinte-a-la-biodiversite-dans-la-rio-secco-a-la-brigue

Contexte

Le conseil municipal de La Brigue a voté le 26 Mars 2022 une convention de mise à disposition d’un terrain dans le vallon du Rio Secco pour la création d’une activité 2 roues (motocyclisme / vélo tout terrain). Le procès verbal ne mentionne ni le nom de l’association bénéficiaire de la convention, ni l’étendue de la zone d’activité. La convention a pris effet le 1 avril 2022 et des engins de chantier ont opéré des terrassements et des abattages d’arbres jusqu’en juin 2022. Les travaux se sont arrêtés à la sortie de la pétition. La Délibération DL22-15 est en ligne sur : https://www.labrigue.fr/wp-content/uploads/2022/04/ProcesVerbal-CM-26-03-2022.pd

Il s’agit d’un projet de loisirs motorisés dans un espace naturel (zone N du PLU de La Brigue) qui est aussi inclus dans le Réservoir de biodiversité du SRCE. Le passage intensif des motos cross plusieurs jours par semaine tout au long de l’année aura pour conséquences la pollution sonore, la pollution de l’air, le dérangement des espèces et le ravinement. Il y a déjà suffisamment de stress sur la biodiversité avec le changement climatique pour ne pas encourager la présence humaine en dehors des sentiers. La zone concernée abrite des espèces de faune et de flore en liste rouge et en protection nationale dont la présence est attestée dans la base Silène. Il n’y a eu aucune étude d’impact du projet.

Un article de Nice-Matin de Margaux Boscagli et Célia Malleck du 14 juin 2022 donne la parole à REN et aux promoteurs du projet.

Lien vers l’article : https://www.nicematin.com/vie-locale/une-nouvelle-piste-de-motocross-seme-la-discorde-dans-ce-village-une-petition-lancee-774034

La Roya a vraiment de la chance, le préfet de Alpes-Maritimes sort l’artillerie lourde pour les berges de la Roya! Un arrêté d’Urgence Civile, publié le 21 septembre 2022 permet à la CARF et au SMIAGE de procéder à la “consolidation” des berges dans la traversée de la commune de Tende en leur évitant l’étude d’impact et l’évaluation environnementale prévues dans le code de l’environnement.

Les services de la CARF ont accepté de nous communiquer les documents devant être déposés en préfecture par le SMIAGE (pour Tende, en attente pour St Dalmas). L’arrêté et les plans sont ici: https://drive.google.com/drive/folders/1MM4S6ZHH4vyg97dMWs10tw0aFI30wyI8?usp=sharing

Pourtant, le document du RETEX et les conclusions du CGEDD préconisent des études hydrauliques et morphologiques supplémentaires et l’implication du public. Mais tout a été décidé dans les bureaux d’ingénierie du SMIAGE. Il y aura peut être une enquête publique dématérialisée, mais sans commissaire enquêteur, donc le dernier mot reviendra à la préfecture.

Les propriétaires riverains concernés ont été appelés à signer des conventions avec la CARF dans lesquelles ils acceptent de transférer la propriété de leur terrain en échange des travaux de protection. Certains on refusé.

Contactez nous si vous avez des questions ou besoin d’explications.